Pour les chefs de chœur et choristes

Émission complète

est diffusée trois fois par semaine sur Radio Courtoisie.

Soutenez Radio Courtoisie

Nous avons dû séparer cette longue cérémonie en trois parties. Voici ci-dessus les deux premières consacrées à la Bénédiction des rameaux et à la Procession. Vous trouverez infra la troisième avec la messe, ainsi que toutes les explications sur le magistral enregistrement de l’abbaye de Ligugé.

Bonne écoute ! Et bene cantate !

Dimanche 13 avril 2025

DOMINICA II PASSIONIS SEU IN PALMIS

IIe DIMANCHE DE LA PASSION OU DES RAMEAUX

Ire Classe – Violet

Nous entrons maintenant en ce dimanche dans la semaine qui précède Pâques et qui va nous faire revivre directement les douloureux souvenirs de la Passion.

C’est la Semaine sainte. En ces jours, aucune fête ne peut supplanter l’office du temps. Le dimanche des Rameaux est la porte d’entrée monumentale qui nous y introduit. Il est ainsi appelé parce qu’à la Procession qui précède la Messe on porte des palmes et des rameaux bénits.

1- Ce dimanche rappelle et célèbre l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem quelques jours avant sa Passion.

C’était un dimanche. Le Divin Maître venait de Béthanie, monté sur un ânon, et entouré de ses disciples. Il s’avançait vers Jérusalem.

La Sainte Église veut que nous renouvelions chaque année le souvenir de ce triomphe de l’Homme-Dieu et qu’en ce jour Jésus soit acclamé par nous comme notre Roi.

2- La liturgie du dimanche des Rameaux est empreinte de joie et de tristesse. Elle exprime d‘un côté la joie à la vue du triomphe du Sauveur figuré par la procession des Rameaux, et, de l’autre, la tristesse à l’émouvant récit de la Passion selon l’Évangile de Saint Matthieu.

Les cérémonies du dimanche des Rameaux constituent comme un drame sacré en trois actes : 1) la bénédiction des Rameaux, 2) la procession, 3) la célébration de la messe pendant laquelle a lieu le chant de la Passion.

– Le site Introibo pourra vous procurera d’intéressants commentaires de Dom Guéranger, Dom Baron, Dom Schuster…

– Allez à la fin de cette page pour accéder au lien qui vous permettra d’obtenir la partition du psaume de communion que nous vous recommandons d’interpréter en alternance avec la pièce grégorienne. Comme l’introït et l’offertoire, cette antienne de communion se chantait en procession, et le Graduel de 1907, dans les pages intitulées De ritibus servandis in cantus missæ, prévoit la possibilité de chanter des versets de psaume alternés avec l’antienne pendant la distribution de la communion. Dans les années 70, lors d’un congrès Una Voce au Mesnil Saint-Loup, un moine bénédictin nous a rappelé avoir vu les fidèles se rendant à la communion, et chantant, par cœur, l’antienne grégorienne en alternance avec la chorale.

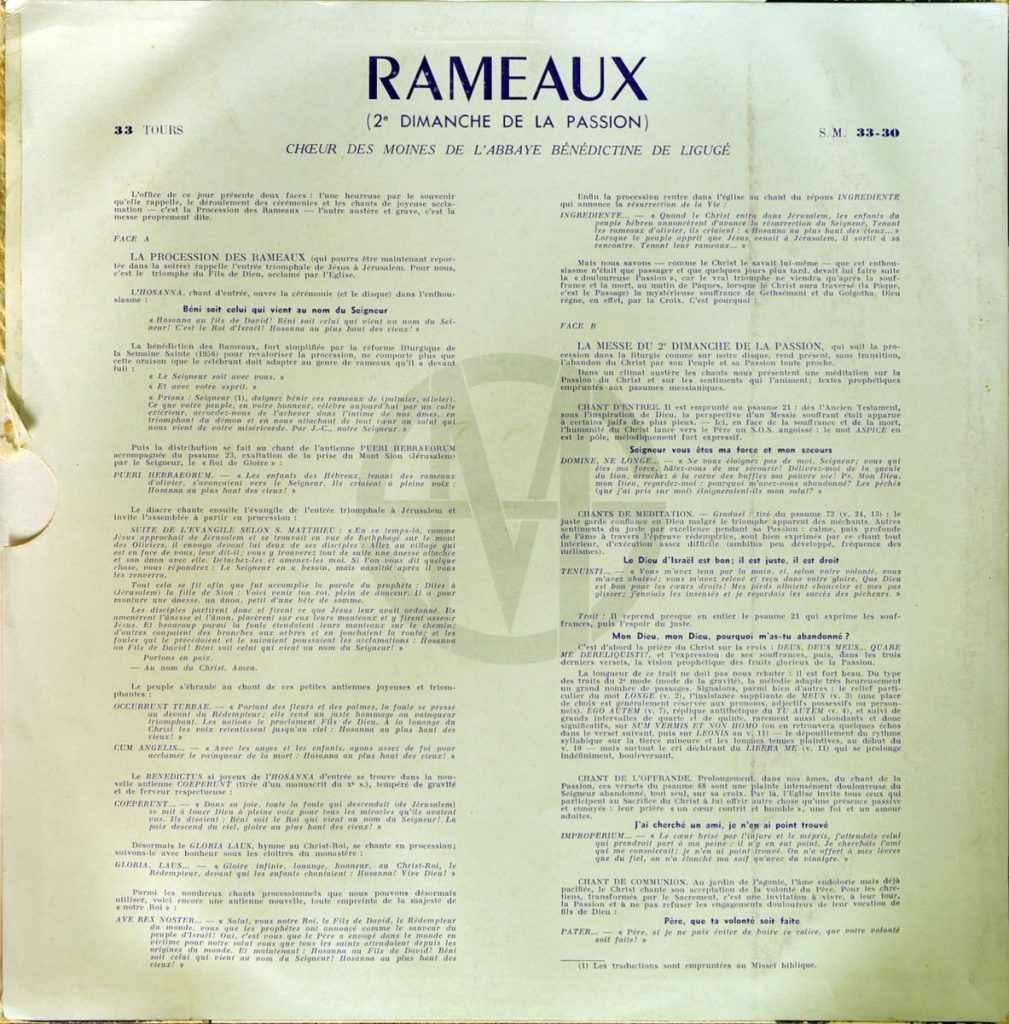

Je dédie cette émission à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé dont ma discothèque recèle une quarantaine de disques et albums.

Je dédie cette émission à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé dont ma discothèque recèle une quarantaine de disques et albums.

C’est en 1956 que parut le premier 45T sous le nom Avent et Carême consacré aux Kyriale XVII et XVIII.

Les voix des moines jusque dans les années 80 sont littéralement envoûtantes. C’est la quintessence de ce que l’on appelle le grand rythme solesmien.

Je remercie mon bon ami Alberto Díaz-Blanco de m’avoir aidé dans ma recherche discographique. Son site Musicologie médiévale dont il est un des animateurs avec mon non moins bon ami Dominique Crochu est précieux.

Quand je vous faisais écouter les années précédentes les moines de Ligugé en cette messe des Rameaux, en alternance avec les Bénédictins de Solesmes ou de Triors, c’était avec un coffret de 3 CD intitulé Le Temps de Pâques, édité par le studio SM.

La partie qui concernait les Rameaux se limitait à la Bénédiction et à la Procession. Cet enregistrement provenait d’un vinyle paru en 1966 sous le titre La Semaine sainte et Pâques.

Le troisième opus de la célèbre collection « Monastères » du studio SM avait édité un microsillon en 1960 avec les mêmes chants. On trouve encore ce disque noir portant le titre Gloria Laus chez les bouquinistes.

Mais il existe un vinyle plus ancien de cette collection « Monastères » intitulé les Rameaux paru en 1958.

Une écoute comparative de tous ces disques m’a confirmé qu’il s’agissait du même enregistrement, précisément celui de 1958. Avec une différence de taille : c’est le seul qui offre en outre les cinq pièces de la messe des Rameaux. C’est ce disque historique d’origine que nous écouterons pour l’ensemble de tous les chants de cette cérémonie, dût-on avoir une qualité technique légèrement inférieure.

Patrick Banken

*****

Première partie : la bénédiction des rameaux

Les chants de la bénédiction des Rameaux commencent par une petite antienne légère et joyeuse, dont le texte reprend les acclamations des Hébreux saluant l’entrée du Christ à Jérusalem, en citant un verset du psaume 117, psaume que l’on retrouve à Pâques. Ce verset est répété à la messe dans le Sanctus :

Hosánna fílio David benedíctus qui venit in nómine Dómini, Rex ĺsrael, hosánna in excélsis.

Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d’Israël, hosanna dans les hauteurs.

Ceux d’entre vous qui chantent reconnaîtront aisément un pur 7e mode avec, dès l’intonation, la quinte directe Sol-Ré que l’on retrouve dans la dernière incise sur le même mot.

*****

La cérémonie de la Bénédiction des Rameaux a été considérablement réduite par Pie XII en 1956. Vous lirez à la fin de cet article une très intéressante étude qu’avait faite l’abbé Stefano Carusi et qui montre les éliminations auxquelles se sont livrés les liturgistes de 1956.

► Écoutons une très belle pièce que l’on chantait avant cette date, le très intéressant répons Collegérunt. Le texte décrit la réunion du grand Conseil qui décida de la mort du Sauveur.

En voici la traduction :

Les prêtres et les pharisiens réunirent le grand Conseil et dirent : « Qu’allons-nous faire, car cet homme accomplit de grands signes ? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui : on risque que les Romains viennent prendre, et notre pays et notre nation ».

Puis le verset :

L’un d’eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, prophétisa et leur dit : « Il vaut mieux pour vous qu’un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas ». À partir de ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

Philippe Bernard dans son maître-ouvrage de presque 1000 pages « Du chant romain au chant grégorien » paru en 1996, prend ce magnifique répons comme un exemple de survivance du fond gallican dans le chant romain. La réorganisation carolingienne opta en effet pour des lignes mélodiques romaines plus sobres que l’inspiration gallicane riche et tourmentée que vous pourrez constater à l’écoute de ce répons.

L’art grégorien a rarement atteint une telle violence d’expression.

Le texte s’y prête admirablement.

Écoutons les moines de Solesmes.

Je vous laisse apprécier cette pièce d’une exceptionnelle beauté !

******

Pendant la distribution des rameaux, on chante deux autres petites antiennes qui reflètent bien la joie recueillie et quelque peu naïve des juifs à l’entrée de Notre Seigneur à Jérusalem.

Púeri Hebræórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes : « Hosánna in excélsis ».

Les enfants des Hébreux portant des rameaux d’olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s’écriant : « Hosanna dans les hauteurs ».

Les moines psalmodient les deux premiers versets du psaume, reprennent l’antienne puis les versets 7 et 8.

*****

Deuxième partie : La Procession

La deuxième cérémonie de ce jour est la Procession qui fait suite à la bénédiction solennelle des rameaux.

Elle a pour objet de représenter la marche de Jésus vers Jérusalem et son entrée dans cette ville et c’est afin que rien ne manque à l’imitation du fait raconté dans l’Évangile que les rameaux qui viennent d’être bénits sont portés à la main par tous ceux qui prennent part à la Procession.

Le célébrant accompagné de ses ministres revient au pied de l’autel et, après la révérence convenable, met de l’encens et le bénit. Ensuite le diacre [ou le célébrant] se tournant vers le peuple dit :

Procedámus in pace

Avançons en paix.

Tous répondent :

In nómine Christi

Au nom du Christ. Ainsi soit-il

La Procession commence.

Occúrrunt turbæ cum flóribus et palmis Redemptóri óbviam…

Les foules accourent avec des fleurs et des palmes au-devant du Rédempteur, et rendent au vainqueur dans son triomphe les hommages qui lui conviennent ; les nations acclament le Fils de Dieu et dans les airs leurs voix, à la louange du Christ, disent comme un tonnerre : « Hosanna ».

******

Cum Ángelis et púeris fidéles inveniámur…

Cum Ángelis et púeris fidéles inveniámur…

Avec les anges et les enfants, ayons assez de foi pour acclamer le vainqueur de la mort : Hosanna au plus haut des cieux !

C’est la 2e antienne qui peut accompagner la Procession.

Le Benedíctus si joyeux de l’Hosanna d’entrée se trouve dans la 3e antienne que je vous propose d’entendre. Tempérée de gravité et de ferveur respectueuse, elle est tirée d’un manuscrit du Xe siècle:

Coepérunt omnes turbæ descendéntium gaudéntes laudáre Deum voce magna…

Dans sa joie, toute la foule qui descendait (de Jérusalem) se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus.

Ils disaient : « Bénit soit le Roi qui vient au nom du Seigneur !

La paix descend du ciel, gloire au plus haut des cieux !

*****

Au Moyen Âge, la Procession était un hommage solennel à Jésus Roi. On sortait en ville, portant à la main des palmes ; Jésus était représenté dans le cortège soit par la croix, soit par le livre des Évangiles porté solennellement, soit, comme en Angleterre et en Normandie, par le Saint-Sacrement lui-même.

Aujourd’hui, la Procession des rameaux n’est qu’esquissée ; on sort simplement de l’église. En certains pays, on va encore jusqu’au cimetière.

Jusqu’à la réforme de la Semaine sainte sous le Pape Pie XII en 1956, la fin de la procession était marquée par une cérémonie tout à fait symbolique. Que les anciens se souviennent. Que les autres imaginent la scène :

Le cortège revient à la porte de l’église. Les chantres et les enfants de la maîtrise pénètrent seuls dans l’église et on ferme la grande porte derrière eux. Le clergé et les fidèles qui ont pris part à la Procession restent dehors devant la porte fermée. Alors, les chantres, ou de préférence les enfants, entonnent à l’intérieur de l’église une hymne de louange au Christ-Roi, et le clergé et le peuple qui sont au dehors répètent toujours le même refrain d’une belle gravité.

Glória, laus, et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor,

Gloire, louange et honneur à vous, Christ-Roi, Rédempteur,

Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.

Pour qui l’hommage des enfants fit jaillir un pieux Hosanna.

Cette hymne merveilleuse est toujours chantée. Elle est l’œuvre de Théodulphe, évêque d’Orléans au IXe siècle.

La tradition rapporte que vers 821 le roi Louis le Débonnaire assistait à la Procession des Rameaux à Angers. La Procession passa près de la tour où était alors prisonnier l’évêque Théodulphe qui avait encouru la disgrâce du roi. Théodulphe se mit à chanter le Glória Laus dont il était l’auteur.

En entendant ce chant, le roi en fut si touché qu’il fit remettre Théodulphe en liberté.

Nous entendrons les quatre premiers des cinq couplets que comporte ce chant. En voici la traduction :

1) Vous êtes le roi d’Israël, le noble fils de David, ô Roi béni, qui venez au nom du Seigneur.

2) L’armée angélique tout entière, au plus haut des cieux, les hommes mortels et toutes les créatures vous adressent ensemble leurs louanges.

3) Le peuple hébreu vint au-devant de vous avec des palmes ; nous voici avec des prières, des vœux et des cantiques.

4) Vous alliez souffrir lorsqu’il vous offrit le tribut de sa louange ; à vous qui régnez maintenant, nous adressons ces hymnes.

Quand le chant est terminé, le sous-diacre frappe trois fois à la porte de l’église avec le pied de la croix de Procession ; la porte s’ouvre et le cortège entre dans l’église.

*****

Le texte du répons Ingrediénte que l’on chante en rentrant dans l’église est tout à fait analogue à celui des petites antiennes de la bénédiction des rameaux ; il est inspiré de l’Évangile, mais la mélodie est évidemment beaucoup plus ornée, faite de formules que l’on rencontre dans d’autres répons : elle est calme et douce, nous préparant déjà à l’ambiance toute différente de la messe.

Voici la traduction du texte :

Comme le Seigneur entrait dans la cité sainte, les enfants des Hébreux, annonçant par avance la résurrection de celui qui est la vie, tenant des rameaux de palmiers, criaient : Hosanna au plus haut des cieux.

Comme tous les répons celui-ci comporte un verset après lequel est reprise la dernière phrase :

Cumque audísset pópulus quod Jesus veníret Jerosólymam…

Lorsque le peuple apprit que Jésus venait à Jérusalem, ils sortirent au devant de lui.

*****

Troisième partie : la Messe

Après l’entrée triomphale à Jérusalem, toute la messe sera consacrée à cette douloureuse Passion qu’exprime parfaitement le messianique psaume 21 d’où est pris le texte de l’introït :

Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice.

Seigneur, n’éloignez pas de moi votre secours, veillez à ma défense.

Líbera me de ore leónis, et a córnibus unicornuórum humilitátem meam.

Délivrez-moi de la gueule du lion, protégez ma faiblesse des cornes des licornes.

La mélodie commence d’une façon grave et sombre puis elle s’élève progressivement dans la deuxième phrase jusqu’à l’aigu en un cri douloureux sur le mot áspice = veillez, préparé par un grand crescendo. La troisième phrase est plus calme et plus assurée, introduisant une note de confiance qui n’est pas dans le texte. Le verset est bien entendu le premier du psaume 21, celui que Notre Seigneur a récité sur la croix :

Deus, Deus meus, respíce in me, quare me dereliquísti ?

Mon Dieu, mon Dieu, regardez-moi. Pourquoi m’avez-vous abandonné ?

Longe a salúte méa verba delictórum meórum.

La voix de mes péchés éloigne de moi le salut.

Et, comme dimanche dernier, on ne chante pas le Glória Pátri et on reprend aussitôt l’introït.

*****

Le graduel Tenuísti et le Trait du dimanche des Rameaux sont tout à fait exceptionnels par leurs dimensions. Le graduel d’abord est le plus long du répertoire ; de plus sa mélodie est très originale : elle n’est pas faite de formules qui reviennent souvent comme c’est habituellement le cas des graduels. Enfin il est un peu à part dans les chants de cette messe : s’il peut très bien être placé dans la bouche du Christ, il n’exprime aucune souffrance.

Le texte est tiré du psaume 72, qui est précisément une méditation sur la confiance que le juste doit toujours garder dans le Seigneur malgré la tranquillité dont semblent jouir les pécheurs. On trouvera le début de ce psaume dans la deuxième partie du graduel, tandis que la première partie exprime l’abandon à la volonté divine et l’espérance de la résurrection en des termes qui font penser à ceux de l’introït Resurréxi du dimanche de Pâques, pourtant tiré d’un autre psaume :

Tenuísti manum déxteram meam

Vous me tenez par la main droite

In voluntáte tua deduxísti me

Vous me conduisez selon votre volonté

Et cum glória assumpsísti me

Et vous m’élevez dans la gloire

Quam bonus Ísrael Deus rectis corde…

Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur droit, et pourtant mes pieds ont failli être ébranlés, mes pas ont failli hésiter, car j’étais jaloux des pécheurs en voyant la paix où se trouvent les pécheurs.

La mélodie est très ornée mais ne comporte pas de grandes vocalises ; elle reste calme et paisible d’un bout à l’autre.

*****

Pour la dernière fois cette année, en ce dernier dimanche du Carême, le graduel est suivi d’un Trait. Nous y retrouvons le psaume 21, le grand psaume prophétique de la Passion d’où était tiré l’introït, et dont il reprend 14 versets sur 34. C’est donc le Christ qui parle.

| 7. Tractus. Ps. 21, 2-9, 18, 19, 22, 24 et 32. | 7. Trait. |

| Deus, Deus meus, réspice in me : quare me dereliquísti ? | Mon Dieu, mon Dieu, tournez vers moi votre regard, pourquoi m’avez-vous abandonné ? |

| V/. Longe a salúte mea verba delictórum meórum. | La voix de mes péchés éloigne de moi le salut. |

| V/. Deus meus, clamábo per diem, nec exáudies : in nocte, et non ad insipiéntiam mihi. | Mon Dieu, je crie pendant le jour et vous ne m’écoutez pas ; la nuit, et je n’obtiens pas de soulagement. |

| V/. Tu autem in sancto hábitas, laus Israël. | Pourtant vous habitez dans votre sanctuaire et vers vous montent les louanges d’Israël. |

| V/. In te speravérunt patres nostri : speravérunt, et liberásti eos. | Nos pères ont espéré en vous et vous les avez délivrés. |

| V/. Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt : in te speravérunt, et non sunt confusi. | Ils ont mis en vous leur confiance et ils n’ont pas été trompés. |

| V/. Ego autem sum vermis, et non homo : oppróbrium hóminum et abiéctio plebis. | Mais moi, je suis un ver de terre et non un homme, l’opprobre des hommes et le rebut du peuple. |

| V/. Omnes, qui vidébant me, aspernabántur me : locúti sunt lábiis et movérunt caput. | Tous ceux qui me voient me méprisent. Ils ouvrent les lèvres et branlent la tête, en disant |

| V/. Sperávit in Dómino, erípiat eum : salvum fáciat eum, quóniam vult eum. | « Il a mis sa confiance dans le Seigneur, qu’il le sauve, puisqu’il l’aime. » |

| V/. Ipsi vero consideravérunt et conspexérunt me : divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem. | Ils m’observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. |

| V/. Líbera me de ore leónis : et a córnibus unicórnium humilitátem meam. | « Seigneur, délivrez-moi de la gueule du lion et des cornes des buffles. » |

| V/. Qui timétis Dóminum, laudáte eum : univérsum semen Iacob, magnificáte eum. | Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, vous tous, descendants de Jacob, chantez ses louanges. |

| V/. Annuntiábitur Dómino generátio ventúra : et annuntiábunt cæli iustítiam eius. | On parlera du Seigneur à la génération future. Et les cieux annonceront sa justice. |

| V/. Pópulo, qui nascétur, quem fecit Dóminus. | Au peuple qui naîtra, ils diront ce qu’il a fait. |

La mélodie reprend une des deux formules de psalmodie ornée que l’on trouve dans les Traits, celle du premier dimanche de Carême : calme, douce et très priante, avec de beaux élans vers l’aigu.

*****

L’offertoire Impropérium, un des grands chefs d’œuvre du chant grégorien, est le plus douloureux des chants de cette messe, et peut-être le plus douloureux de tout le répertoire. Le texte est tiré du psaume 68 qui est, comme le psaume 21, un des grands psaumes prophétiques de la passion, annonçant tout spécialement la solitude du Christ et l’abandon de tous ses amis :

Voici la traduction de son texte :

Mon cœur s’est attendu à l’outrage et au malheur ; j’ai espéré quelqu’un qui s’attristât avec moi, mais il n’y a eu personne ; j’ai cherché un consolateur et je n’en ai pas trouvé ; pour nourriture ils m’ont donné du fiel, et pour étancher ma soif ils m’ont abreuvé de vinaigre.

La mélodie exprime parfaitement cette souffrance. Tous les mots sont soulignés par des neumes longs et lourds : de nombreuses cadences en demi-ton sonnent douloureusement ; Cette mélodie culmine à l’aigu dans la dernière phrase sur le mot síti, la soif, qui éclate comme un cri ; Ce n’est pas seulement la soif physique dont il est question ici, mais la soif d’une réponse généreuse à l’amour infini dont Notre Seigneur a fait preuve en mourant pour nous.

Les moines de Ligugé animés d’une belle ferveur mystique rendent bien la plainte, lourde et comme accablée de ce chef d’œuvre.

*****

Le texte de l’antienne de Communion qui suit maintenant provient de l’Évangile. Ce ne sont plus les paroles des psaumes que nous mettons dans la bouche du Christ, mais ce sont celles qu’il a lui-même prononcées que nous répétons. Il s’agit ici de la prière qu’il a adressée à son Père, dans son agonie au jardin des Oliviers :

Pater, si non potest hic calix transíre nisi bibam illum ;

Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive ;

fiat volúntas tua.

Que votre volonté soit faite.

Cette prière résume en quelques mots les sentiments du Christ dans sa Passion, la souffrance qu’il doit endurer, et sa soumission à la volonté de son Père. Bien que cette antienne soit beaucoup plus courte que le chant de l’offertoire et la mélodie beaucoup plus dépouillée, elle exprime pourtant la même souffrance. Cependant les derniers mots fiat volúntas tua sont plus paisibles et assurés.

Le site nord-américain Musica Sacra (cliquez sur 1962 Missel puis choisissez l’antienne) nous offre des partitions du psaume qui peut être interprété en alternance avec cette l’antienne de Communion. Ou bien cliquez ICI ! C’est aisément déchiffrable pour tout choriste et nous encourageons vivement les chefs de scholas à les imprimer et à les travailler lors des répétitions. La psalmodie est le meilleur moyen d’apprendre à déclamer la phrase latine, à respecter les accents toniques, à prononcer cette langue liturgique sans hésiter…

*****

La réforme de la Semaine Sainte dans les années 1951-1956

Entre liturgie et théologie, à travers les déclarations de quelques-uns de ses principaux rédacteurs (Annibale Bugnini, Carlo Braga, Ferdinando Antonelli) par Don Stefano Carusi

– Première partie –

« L’exigence de revoir et d’enrichir les formules du Missel Romain s’est fait sentir. Le premier pas d’une telle réforme a été l’œuvre de Notre Prédécesseur Pie XII, avec la réforme de la Vigile Pascale et du rite de la Semaine Sainte [1]. C’est cette réforme qui a constitué le premier pas de l’adaptation du Missel romain à la mentalité contemporaine »

Paul VI, Constitution apostolique « Missale Romanum », 3 avril 1969.

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, la publication de nombreuses études relatives à l’histoire du débat théologico-liturgique des années cinquante a jeté une lumière nouvelle sur la formation et sur les intentions – pas toujours ouvertement déclarées à l’époque – de ceux qui furent les rédacteurs matériels de certains textes majeurs de la réforme liturgique.

En ce qui concerne l’œuvre de réforme de la Semaine Sainte de 1955-56, nous voudrions ici nous arrêter sur les déclarations, enfin publiées aujourd’hui, du célèbre lazariste Annibale Bugnini, de son étroit collaborateur et secrétaire au « Consilium ad reformandam liturgiam« , le P. Carlo Braga, et du futur cardinal Ferdinando Antonelli, afin d’établir d’une part si leur œuvre de réforme liturgique répondait ou non à un plus vaste dessein théologique, et pour analyser d’autre part la validité ou non des critères utilisés à cette époque et repris ensuite dans les réformes successives. Nous prendrons aussi en considération les annotations et les comptes-rendus des discussions de la commission préparatoire, conservés principalement dans les archives de la Congrégation des rites, mais qui, récemment publiés dans les travaux monumentaux de recherche en histoire de la liturgie de Mons. Nicola Giampietro, témoignent enfin de la teneur des débats.

En octobre 1949, auprès de la Congrégation des rites, fut formée une commission liturgique qui aurait dû s’occuper du rite romain en étudiant d’éventuelles réformes à envisager, et à appliquer si nécessaire. Malheureusement, le calme nécessaire à un tel travail ne fut jamais rendu possible, à cause des sollicitations continuelles des épiscopats français et allemands qui réclamaient, dans la plus grande précipitation, des changements immédiats. La Congrégation des Rites et la Commission s’étaient vues obligées de régler le problème des horaires de la Semaine Sainte, afin de bloquer les fantaisies de certaines « célébrations autonomes », en particulier dans le cas de la Vigile Pascale. Dans ce contexte, fut approuvé ad experimentum un document qui permettait de célébrer dans la soirée le rite du Samedi Saint : Ordo Sabbati Sancti, du 9 février 1951[2].

Dans les années 1948-49, cette Commission liturgique avait été érigée sous la présidence du Cardinal-Préfet Clemente Micara, remplacé en 1953 par le card. Gaetano Cicognani, et composée de Mons. Alfonso Carinci, des PP. Giuseppe Löw, Alfonso Albareda, Agostino Bea et Annibale Bugnini, auxquels fut adjoint en 1951 Mons. Enrico Dante, et en 1960 Mons. Pietro Frutaz, Don Luigi Rovigatti, Mons. Cesario d’Amato et enfin le P. Carlo Braga [3]. Ce dernier, en tant que proche collaborateur d’Annibale Bugnini, participa aux travaux des années 1955-56, bien que n’étant pas encore membre de la Commission [4], et fut en outre le co-auteur, avec Bugnini, des textes historico-critiques et pastoraux portant sur la Semaine Sainte [5], qui devaient se révéler par la suite être une sorte de sauf-conduit scientifique pour les modifications apportées. La Commission travaillait en secret et agissait sous la pression des épiscopats centre-européens[6] –dont on ne sait pas très bien s’ils se chargeaient de la seconder ou au contraire d’entraver ses travaux ; le secret fut d’ailleurs si bien conservé que la publication improvisée et inattendue de l’Ordo Sabbati Sancti instaurati, au début de mars 1951, « prit par surprise les membres de la Congrégation des rites eux-mêmes », comme en témoigne l’un des membres de la Commission, Annibale Bugnini [7]. C’est le même qui nous renseigne aussi sur la façon singulière selon laquelle les résultats des travaux étaient transmis au pape Pie XII : il était « tenu au courant par Mons. Montini, mais plus encore, chaque semaine, par le P. Bea, son confesseur » et il ajoute : « Grâce à cet intermédiaire, on put atteindre des résultats notables, même pendant les périodes où la maladie du Pape empêchait quiconque de s’en approcher » [8]. Une grave maladie de l’estomac obligeait en effet le Pape à une longue convalescence, et ce fut ainsi Montini et le futur card. Bea – qui eurent tant d’importance dans les réformes postérieures – qui assumèrent les rapports avec Pie XII, et non le cardinal-Préfet de la Congrégation des Rites, responsable de la Commission.

Les travaux de la Commission se prolongèrent jusqu’en 1955, au moment de la publication, le 16 novembre, du décret « Maxima Redemptionis nostrae Mysteria », qui devait entrer en vigueur pour Pâques de l’année suivante. L’épiscopat accueillit le décret de manières assez diverses, et, au-delà du triomphalisme de façade, nombreuses furent les plaintes contre les nouveautés introduites, au point que les demande pour pouvoir conserver le rite traditionnel se multiplièrent [9]. Mais désormais, la machine de la réforme liturgique avait été mise en marche, et en arrêter le progrès se révèlera impossible, et surtout inavouable, comme l’histoire le démontrera.

Malgré qu’on ait voulu que le chœur des liturgistes chantât à l’unisson, afin de faire montre d’une certaine unité d’intentions, quelques voix discordantes se levèrent parmi les spécialistes les plus autorisés, promptement réduites au silence malgré leur compétence. Ce fut non seulement le cas de certains épiscopats, mais aussi de certains liturgistes comme Léon Gromier, lequel – connu aussi pour son célèbre commentaire sur le Caerimoniale Episcoporum [10] – était consulteur auprès de la Congrégation des Rites et membre de l’Académie Pontificale de Liturgie. En juillet 1960, à Paris, il exprima dans son style corrosif mais avec une solide argumentation toutes les ambiguïtés et les contradictions de la réforme de la Semaine sainte [11]. Le pape Jean XXIII lui-même, lorsqu’il célébra en 1959 le Vendredi Saint à Sainte-Croix de Jérusalem, suivit les usages traditionnels [12], prouvant ainsi qu’il ne partageait pas les innovations introduites depuis peu, et prenant acte de la valeur expérimentale de ces changements : certaines réformes introduites expérimentalement en 1955-56 se révélèrent d’ailleurs si incongrues dans le tissu rituel qu’elles durent être corrigées à nouveau par la réforme liturgique de 1969 – mais cela mériterait une étude à part.

Pour mettre en évidence l’importance de cette réforme de la Semaine Sainte, tant au niveau liturgique qu’au niveau historique, il faut mentionner ici une réflexion de deux des plus grands protagonistes de cet évènement, afin de mieux cerner les intentions de ceux qui y travaillèrent avec le plus de vigueur : le P. Carlo Braga, bras droit de Bugnini et directeur durant des années de la célèbre revue liturgique Ephemerides Liturgicae, décrit avec audace la réforme du Samedi Saint comme « un bélier qui a pénétré dans la forteresse de notre liturgie jusqu’ici bien trop statique »[13] ; le futur cardinal Ferdinando Antonelli, lui, la qualifie en 1956 comme étant « l’acte le plus important dans l’histoire de la liturgie depuis saint Pie V » [14].

LES INNOVATIONS EXAMINÉES DANS LE DÉTAIL

Venons-en maintenant à une analyse détaillée, afin de mettre en relief certains des changements les plus visibles apportés par l’Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus de 1955-56, et qui puisse expliquer pourquoi cette réforme a pu constituer un « bélier » contre le cœur de la liturgie romaine, et en quel sens une réforme pourtant mineure a pu avoir tant d’importance pour l’histoire de la liturgie. Nous procèderons de la façon suivante : après avoir exposé chacune des innovations, nous y apporterons un commentaire, basé autant que possible sur les témoignages et déclarations des rédacteurs matériels des textes, ainsi qu’un bref rappel de la pratique traditionnelle.

1 – Le dimanche des Rameaux

– Ordo Hebdomadae Sanctae 1955-56 [noté désormais OHS 1956] : Invention de la couleur rouge pour la procession des Rameaux, tout en maintenant la couleur violette pour la Messe [15].

A ce sujet, on lit dans les archives de la Commission : « Une chose pourrait cependant se faire […] on pourrait restituer la couleur rouge primitive utilisée pendant le Moyen-âge pour cette procession solennelle, puisque la couleur rouge rappelle la pourpre royale », et un peu plus loin : « de cette façon, la procession se distinguera sans comparaison, comme un élément liturgique sui generis » [16].

On ne peut pas nier, bien sûr, que la couleur rouge puisse être un signe de la pourpre royale, bien que l’affirmation d’un tel usage durant le Moyen-âge reste à prouver ; mais quoiqu’il en soit, c’est le mode de procéder qui est ici le plus étonnant : on recherche des éléments « sui generis » et on décide que le rouge doit posséder pour ce jour-là une symbolisme déterminé positivement, alors que dans le rite romain le rouge est la couleur des martyrs ou du Saint-Esprit, que dans le rite ambrosien, le rouge est utilisé ce dimanche-là pour représenter le sang de la Passion et non la royauté, tandis que dans le rite Parisien, on utilisait au contraire le noir pour les deux parties du rite. Mais jamais, dans aucun diocèse, un changement de couleur n’était prévu entre la procession et la Messe, pratique héritée sans doute de la fête de la Purification de la Vierge[17], mais qu’il est insensé d’appliquer au contexte du Dimanche des Rameaux, comme l’explique Léon Gromier. Une telle innovation n’est donc pas attribuable à une pratique attestée de l’Église, mais n’est rien d’autre que l’idée soudaine d’un « pastoral professeur de séminaire suisse » [18].

Missale Romanum de 1952 [noté désormais MR 1952] : On utilise le violet aussi bien pour la procession que pour la Messe [19].

– [OHS 1956] : Abolition de la chasuble pliée et par conséquent aussi du stolone ou « étole large » [20].

Il s’agissait là d’un reste de la plus haute Antiquité, qui avait survécu jusqu’ici, prouvant d’une part le caractère archaïque de la liturgie de la Semaine Sainte –que l’on n’avait jamais osé altérer à cause de la vénération qu’on lui portait – et d’autre part l’aspect extraordinaire de ces rites et de la douleur singulière de l’Église en ces jours saints.

[MR 1952] : Utilisation de la chasuble pliée et de l’étole large ou « chasuble enroulée » pour le chant de l’évangile par le Diacre [21].

– [OHS 1956] : Invention de la bénédiction des Rameaux tournée vers les fidèles, le dos tourné à la croix, et même dans certains cas dos au Saint-Sacrement [22].

C’est dans le but de la participation des fidèles que l’on introduit l’idée d’une action liturgique tournée vers le peuple et dos à Dieu : « Ce qui a eu une influence [dans la réforme] c’est aussi la visibilité des gestes particuliers de la célébration, détachés de l’autel et accomplis par les ministres sacrés tournés vers le peuple » [23]. On invente à la même occasion une bénédiction faite sur une table, posée entre l’autel et la barrière du Chœur : jointe au fait que les ministres se tournent vers le peuple, c’est là tout un nouveau concept de l’espace liturgique et de l’orientation de la prière qui est introduit.

[MR 1952] : Les Rameaux sont bénis à l’autel, in cornu epistolae, après une lecture, un graduel, un évangile et surtout après une Préface avec Sanctus, qui introduisent les Oraisons de la bénédiction. Il s’agit du très antique rite de ce que l’on appelait la « Missa sicca » [24].

– [OHS 1956] : Suppression de la Préface avec les paroles relatives à l’autorité du Christ sur les royaumes et les autorités humaines. [25]

Il est stupéfiant de constater que l’on a prétendu solenniser ici la royauté du Christ [26], tout en supprimant les paroles qui décrivent une telle royauté. La raison invoquée est tout aussi stupéfiante : sans moyen terme, on la dénonce comme superflue et donc on l’élimine : « En considérant le peu de cohérence de ces préfaces, leur caractère prolixe et, pour certaines formules, la pauvreté de leur pensée, la perte de ces textes n’est présente aucun dommage » [27].

[MR 1952] : Le rite romain prévoit, à l’occasion des grands moments liturgiques, par exemple la consécration des huiles ou les ordinations sacerdotales, le chant d’une Préface, qui est une façon particulièrement solennelle de s’adresser à Dieu ; c’est le cas ici pour la bénédiction des Rameaux : la Préface décrit l’ordre divin de la Création et la soumission de toutes choses à Dieu le Père. Cette soumission du créé est un avertissement pour les rois et les gouvernants de la soumission qu’ils doivent avoir envers le Christ : « Tibi enim serviunt creaturae tuae : quia te solum auctorem et Deum cognoscunt et omnis factura tua te collaudat, et benedicunt te sancti tui. Quia ilud magnum Unigeniti tui nomen coram regibus et potestatibus huius saeculi libera voce confitentur » [28]. Le texte de ce chant expose en quelques élégantes lignes la base théologique qui est le fondement du devoir de soumission des gouvernements temporels à l’autorité du Christ.

– [OHS 1956] : Suppression des oraisons qui portent sur la signification et sur les bienfaits des sacramentaux, ainsi que sur le pouvoir qu’ils ont contre le démon [29].

La raison invoquée, selon les notes des archives, est que ces oraisons sont « pompeuses […], avec tout l’étalage de l’érudition typique de l’époque carolingienne » [30]. Les réformateurs conviennent donc de l’antiquité de ces textes, mais elles ne sont pas à leur goût, parce que « la relation directe entre cette cérémonie et la vie chrétienne vécue, à savoir la signification liturgique pastorale de la procession comme hommage au Christ Roi est très faible »[31]. L’absence d’un tel lien entre la « vie vécue » des fidèles et l’hommage au Christ Roi dans sa pleine « signification liturgique pastorale » nous échappe : ce n’est finalement rien d’autre qu’une rhétorique qui apparaît aujourd’hui largement dépassée, mais qui à l’époque avait une certaine prise. Sous prétexte de favoriser une « participation consciente à la procession, ayant une application dans la vie chrétienne concrète et vécue » [32], on donne en fait des arguments qui ne sont ni théologiques ni liturgiques. La « vie chrétienne concrète et vécue » des fidèles est d’ailleurs indirectement dépréciée quelques lignes plus loin : « ces pieux usages [des Rameaux bénits], même s’ils sont justifiés théologiquement, peuvent dégénérer (comme de fait ils ont dégénéré) en superstitions » [33]. Même si l’on fait abstraction du ton rationaliste mal dissimulé ici, il faut noter que les antiques oraisons sont délibérément remplacées par de nouvelles formules qui, selon les termes de leurs auteurs, sont « en substance de facture nouvelle » [34]. Les antiques oraisons ne plaisent pas, simplement parce qu’elles expriment trop clairement l’efficacité des sacramentaux ; on décide donc d’en inventer de nouvelles.

[MR 1952] : Les antiques oraisons rappellent le rôle des sacramentaux, qui possèdent un pouvoir effectif (« ex opere operantis Ecclesiae ») contre le démon [35].

– [OHS 1956] : Invention d’une croix de procession non-voilée, tandis que la croix d’autel, elle, demeure voilée [36].

Nous avouons que la signification liturgique de cette innovation nous échappe totalement. Une telle modification, qui ne semble pas être liée à un symbole mystique quelconque, semble bien plus être une erreur liturgique, fruit de la précipitation des rédacteurs.

[MR 1952] : La croix d’autel est voilée, de même que la croix de procession, à laquelle on lie un rameau béni [37], référence à la croix glorieuse et à la Passion comme victoire du Christ.

– [OHS 1956] : Élimination de la croix qui frappe à la porte de l’église fermée, à la fin de la procession [38].

Le rite symbolisait la résistance initiale du peuple juif, puis l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, aussi bien que la croix triomphale de Jésus-Christ, qui ouvre les portes du Ciel, étant cause de notre résurrection : « Hebraeorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes » [39].

[MR 1952] : La procession se retrouvait à la porte de l’église fermée. Un dialogue chanté entre un chœur à l’extérieur et quelques chantres à l’intérieur de l’église précédait alors l’ouverture des portes, qui se faisait après que le Sous-diacre ait frappé avec la hampe de la croix de procession [40].

– [OHS 1956] : Invention d’une prière devant être récitée à la fin de la procession, au centre de l’autel, mais entièrement récitée versus populum [41].

Personne n’est capable de déterminer où doit se trouver le missel, ni qui doit le porter sur le gradin, puisque dans la hâte de la réforme, on ne s’est pas rendu compte de l’extravagance imposée ici, et qui a obligé les rédacteurs à adjoindre une rubrique intermédiaire (n. 22a ou 22bis), qui est plus confuse encore que la précédente [42]. L’insertion de cette oraison fait l’effet d’un bricolage ajouté aux rites précédents, à cause de sa nature arbitraire : « à cet endroit, c’est-à-dire pour donner à la procession un élément précis qui lui serve de conclusion, nous avons pensé proposer un Oremus original » [43]. Le P. Braga lui-même, cinquante ans plus tard, confessera que l’invention de cette oraison ne fut pas un choix heureux : « l’élément qui détonne un peu dans le nouvel Ordo est l’oraison qui conclut la procession, car il rompt l’unité de la célébration » [44]. Les altérations « expérimentales », dans leur volonté purement innovatrice, révèlent finalement avec le temps leur caractère inadéquat.

[MR 1952] : La procession s’achevait normalement, puis la Messe commençait, avec les prières au bas de l’autel, comme de coutume.

– [OHS 1956] : La distinction entre « Passion » et évangile est éliminée. De plus, on retire du chant de la Passion la phrase finale (probablement par une erreur d’impression : d’autres motifs ne semblent pas plausibles) [45].

La Passion avait toujours possédé un style narratif, chantée par trois voix. Elle était suivie par l’évangile, chanté seulement par le Diacre, sur un ton différent et avec encensement, mais sans les cierges. La réforme confond ici les deux aspects : Passion et évangile sont amalgamés en un chant unique, sans se priver de coupes franches au début et à la fin du texte. Il en résulte finalement que la Messe et le Diacre sont privés de l’évangile, qui est formellement supprimé.

[MR 1952] : Le chant de la Passion est distinct du chant de l’évangile, qui va jusqu’à Mt. XXVI, 66 [46].

– [OHS 1956] : Élimination du passage évangélique qui fait le lien entre l’institution de l’Eucharistie et la Passion du Christ, Mt. XXVI, 1-36 [47].

Nous sommes ici face à l’attitude la plus déconcertante de la réforme, en particulier parce que l’examen des archives révèle que la Commission avait décidé de ne rien modifier en ce qui concerne la lecture de la Passion, à cause de son institution très antique [48]. Néanmoins, nous ne savons ni comment ni pourquoi, la narration de la dernière Cène a disparu. Il est difficile de croire que trente versets ont été éliminés seulement pour des motifs de temps, surtout si l’on considère l’importance d’un tel passage. Jusqu’alors, la tradition avait voulu que la narration de la Passion des Synoptiques ait toujours inclus l’institution eucharistique qui, avec la séparation sacramentelle du Corps et du Sang du Christ, est l’annonce même de la Passion. La réforme exclut donc, d’un coup d’éponge sur un passage fondamental de la Saint Écriture, le lien de conséquence entre la dernière Cène, le sacrifice du Vendredi Saint et l’Eucharistie. Il en sera de même pour le Mardi Saint et pour le Mercredi Saint, avec l’extraordinaire résultat que le récit de l’institution eucharistique sera finalement absent de tout le cycle liturgique ! C’est là la conséquence d’un changement frénétique qui va démanteler une œuvre pluriséculaire, sans même être capable d’avoir une vision d’ensemble des Écritures lues durant l’année.

[MR 1952] : La Passion est précédée de la lecture de l’institution de l’Eucharistie, mettant ainsi en évidence le lien intime, essentiel et théologique entre les deux passages [49].

[1] Cf. S. Congregatio Rituum, Decr. Dominicae Resurrectionis, 9 février 1951, AAS 43 (1951), pp. 128 sv. ; Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16 novembre 1955, AAS 47 (1955), pp. 838 sv.

[2] N. Giampietro, « A cinquant’anni della riforma liturgica della Settimana Santa », Ephemerides liturgicae, 120 (2006), n. 3, p. 295.

[3] A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), Rome, 1983, pp. 17 sv.

[4] C. Braga, « “Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria” 50 anni dopo (1955-2005) », Ecclesia Orans, 23 (2006), p. 11.

[5] A. Bugnini, C. Braga, Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, « Bibliotheca Ephemerides Liturgicae – sectio historica », 25 , Rome, 1956. Sur la question des commentaires historico-critiques, voir aussi S. Congregatio Rituum, De instauratione liturgica maioris hebdomadae. Positio, Typis Polyg. Vaticanis, (sectio historica 90), 1955. Pour les publications de Bugnini visant à préparer la réforme, voir A. Bugnini, « De solemni Vigilia Paschali instauranda. Commentarium ad decretum 9 febr. 1951 », Ephemerides Liturgicae, 65 (1951), suppl. ad fasc. I (publié aussi dans la collection « Bibliotheca Ephemerides Liturgicae – sectio historica », 24) ; Id., « Il primo esperimento della Veglia Pasquale restaurata », Ephemerides Liturgicae, 66 (1952).

[6] N. Giampietro, op. cit., p. 300.

[7] A. Bugnini, La riforma liturgica, op. cit., p. 19.

[8] Ibidem.

[9] N. Giampietro, op. cit., p. 320-327. La célébration de la semaine sainte selon le rite traditionnel resta cependant possible en Terres Sainte jusqu’en l’an 2000.

[10] L. Gromier, Commentaire du Caerimoniale Episcoporum, Paris, 1959.

[11] L. Gromier, « La Semaine Sainte restaurée », Opus Dei, 2 (1962), pp. 76-90.

[12] Cf. la documentation photographique ainsi que la confirmation donnée par Mons. Bartolucci, maître de chœur, qui avait reçu l’ordre de Mons. Dante, cérémoniaire du Pape, de suivre les rites d’avant 1955 (cf. P. Cipriani, S. Carusi, « Interview de Mons. Domenico Bartolucci », Disputationes Theologicae, 2009).

[13] C. Braga, op. cit., p. 33.

[14] F. Antonelli, “La riforma liturgica della Settimana Santa: importanza, attualità, prospettive”, in La restaurazione liturgica nell’opera di Pio XII. Atti del primo Congresso Internazionale di Liturgia Pastorale, Assisi-Roma, 12-22 settembre 1956, Gênes, 1957, pp. 179-197 (cité in C. Braga, op. cit., p. 34).

[15] Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, iuxta editionem typicam vaticanam, Turonibus, 1956 [désormais OHS 1956], p. 3 et p. 9. La numérotation des pages est identique dans toutes les “éditions typiques”.

[16] Archivio della Congregazione dei Santi, fondo Sacra Congregatio Rituum, Annotazione intorno alla riforma della liturgia della Domanica delle Palme, p. 9 (cité par N. Giampietro, op. cit., p. 309).

[17] MR 1952, p. 455.

[18] L. Gromier, « La Semaine Sainte restaurée », op. cit., p. 78.

[19] Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum aliorum pntificum cura recognitum a Pio X Reformatum et Benedicti XV Auctoritate Vulgatum, editio vigesima quinta juxta typicam vaticanam, Turonibus, MCMLII [désormais MR 1952], p. 129.

[20] OHS 1956, p. 3.

[21] MR 1952, p. xxvi.

[22] OHS 1956, p. 3.

[23] C. Braga, op. cit., p. 22.

[24] MR 1952, pp. 129-132.

[25] OHS 1956, p. 3-4.

[26] OHS 1956, p. 3. Voir aussi note 13.

[27] C. Braga, op. cit., p. 306.

[28] MR 1952, pp. 131-132.

[29] OHS 1956, pp. 3-4.

[30] N. Giampietro, op. cit., p. 307.

[31] Ibidem.

[32] Ibidem.

[33] Ibidem.

[34] Ibidem.

[35] MR 1952, pp. 133-134.

[36] OHS 1956, p. 7.

[37] P. Martinucci, Manuale Sacrarum Caerimoniarum, Roma, 1912, ed. tertia, pars I, vol. II, p. 183.

[38] OHS 1956, p. 8.

[39] Ibidem.

[40] MR 1952, p. 135.

[41] OHS 1956, p. 9.

[42] Ibidem.

[43] N. Giampietro, op. cit., p. 309.

[44] C. Braga, op. cit., p. 25.

[45] OHS 1956, p. 14.

[46] MR 1952, p. 141.

[47] OHS 1956, p. 11.

[48] N. Giampietro, op. cit., pp. 304-305.

[49] MR 1952, p. 137.

[50] OHS 1956, p. 15. Le texte interdit explicitement d’ajouter les anciennes oraisons prévues.

[51] C. Braga, op. cit., p. 28; N. Giampietro, op. cit., pp. 304-305.

[52] MR 1952, p. 118, p. 152.

[53] OHS 1956, p. 17.

[54] MR 1952, pp. 143-144.

[55] OHS 1956, p. 22.

[56] MR 1952, pp. 149-150.